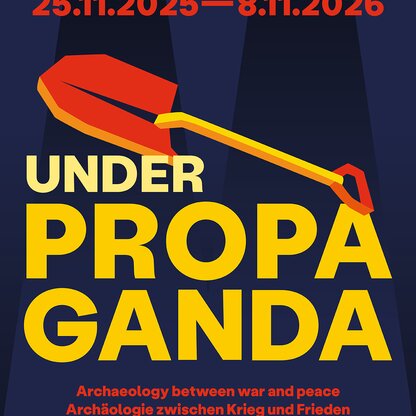

UNDER PROPAGANDA - Archäologie zwischen Krieg und Frieden

Archäologie im 20. Jahrhundert als Spielball von Ideologien:

die neue Sonderausstellung im Südtiroler Archäologiemuseum Bozen vom 25.11.2025 bis 8.11.2026.

Archäologie erzählt Geschichte – und wurde im 20. Jahrhundert selbst Teil politischer Geschichte. Zwischen 1920 und 1972 geriet die Archäologie in Südtirol in den Sog autoritärer Systeme. Faschistische italienische Forscher suchten Belege für die „römische Vergangenheit“ in Südtirol, während nationalsozialistische Wissenschaftler urgeschichtliche Funde als „germanisches Erbe“ instrumentalisierten. Die Ausstellung UNDER PROPAGANDA zeigt, wie stark archäologische Objekte und Grabungen ideologisch überhöht und politisch missbraucht wurden – und wie lange diese Spannungen nachwirkten. Zahlreiche, erstmals präsentierte Funde werden nun auf Grundlage aktueller Forschung wissenschaftlich neu eingeordnet. Interaktive Stationen ermöglichen einen Blick in historische Grabungsdokumente und veranschaulichen Arbeitsweisen früherer Generationen. Ein vielfältiges Aktions- und Rahmenprogramm für Erwachsene und Kinder erlaubt Zugänge zur Ausstellung für unterschiedliche Zielgruppen. Die Ausstellung richtet sich sowohl an ein interessiertes Fachpublikum als auch an die breite Öffentlichkeit.

Das Forschungsprojekt

Der Ausstellung ging ein einjähriges Forschungsprojekt voraus. Die Archäologen am Südtiroler Archäologiemuseum, Andreas Putzer und Günther Kaufmann durchforsteten dafür Archive in Südtirol, Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie die Alliierten-Dokumentationsstelle in Maryland/USA. Zusammen mit dem Historiker Alessandro Livio werteten sie Tausende Grabungsdokumente, Korrespondenzen und Aufzeichnungen aus. So konnten zahlreiche Fundkomplexe erstmals fachgerecht dokumentiert und von der Forschung neu interpretiert werden. Der Zeichner Marco Pontalti vervollständigte die Dokumentation mit wissenschaftlichen Bleistift- und Tintenzeichnungen der Objekte.

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts erscheinen 2026 in einem wissenschaftlichen Katalog.

Ausstellungskonzept

Die Ausstellung erstreckt sich über rund 300 m² im dritten Stock des Museums. Ihre Gestaltung spiegelt Materialien und Gebäudeschmuck der rationalistischen Architektur, technische Errungenschaften wie den Volksempfänger (Radioapparat aus der Nazi-Zeit) und grafische Elemente der Propaganda aus den 1930er Jahren wider.

Im Zentrum der Schau stehen archäologische Funde aus archäologischen Grabungen und Dokumente aus den Jahren 1920–1972, von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ersten Autonomiestatut.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine mehrere Sinne ansprechende Präsentation von auserlesenen archäologischen Objekten sowie Hör- und Videostationen mit Originaldokumentationen, berühmten Reden und Ausschnitten aus zeitgenössischer Korrespondenz.

Interaktive Elemente laden dazu ein, in die Denkweise und Methoden der Forschung und Ideologie unter Faschismus und Nationalsozialismus einzutauchen – und diese kritisch zu hinterfragen.

Themen und Fundkomplexe

Nach einer allgemeinen Einführung in die besondere Geschichte Südtirols für alle Museumsgäste teilt sich die Ausstellung wird die spannungsreiche Epoche chronologisch in mehrere Ausstellungskomplexe unterteilt, die jeweils eine ideologische Zäsur illustrieren.

• Zwischenkriegszeit (1920–1933): Die archäologische Erkundung des Territoriums erfolgt durch archäologische Laien, durch Zufallsfunde oder durch Ankäufe von Grabräubern. Dadurch bleiben viele Objekte in privaten Sammlungen.

• Archäologie im Zeichen des italienischen Faschismus (1933-1939): Das archäologische Interesse der Machthaber konzentriert sich auf die „Römische Vergangenheit“ des Landes mit dem Ziel, den Gebietsanspruch bis zum Brenner zu legitimieren. Die gebietsfremde „Reale Soprintendenza alle Antichità delle Venezie e Venezia-Tridentina“ in Padua übernimmt eine zentrale Rolle und entlässt lokale, als Archäologen tätige Laien. Erstmals werden systematisch archäologische Grabungen durch Fachleute durchgeführt.

• NS-Zeit (1943–1945): Die deutsche Wehrmacht besetzt Italien, römische Funktionäre werden entlassen. Die Kulturkommission des „SS-Ahnenerbes“ dokumentiert Südtiroler Fundstellen und erfasst Sammlungen mit dem Ziel, sie im Zuge der „Option“ außer Landes zu bringen. Einige archäologischen Objekte werden als Geschenke an den Führer Adolf Hitler außer Landes gebracht.

• Nachkriegszeit (1945–1972): Die archäologische Arbeit wird zunächst mit denselben ideologisch geprägten Positionen aus der Kriegszeit wieder aufgenommen. Nach und nach werden inzwischen akademisch ausgebildete lokale Archäologen und Historiker eingebunden. Das Autonomiestatut von 1972 überträgt die Kompetenzen für die Archäologie vom italienischen Staat (Soprintendenza per le antichità delle Venezie in Padua) nach Bozen an die neu gegründete Autonome Provinz.

Archäologische Ausgrabungen

Piperbühel (Ritten)

4.–1. Jh. v. Chr.

Am Piperbühel auf dem Ritten wurde unter der Leitung der „Reale Soprintendenza per le Antichità“ eine der ersten systematischen Grabungen in Südtirol durchgeführt. Dabei kamen Reste einer eisenzeitlichen Siedlung mit zahlreichen Gebrauchsgegenständen aus Metall, Holz und Keramik ans Tageslicht. Zu den wichtigsten Funden zählen ein Fingerring aus Weißbronze, Werkzeuge und Geräte aus Eisen, Holzgefäße, eine Birkenrute mit rätischer Inschrift sowie eine Gussform aus Sandstein. Die Funde lassen auf eine handwerklich geprägte, dauerhaft bewohnte Anlage schließen und weisen unterschiedliche stratigrafische und zeitliche Horizonte auf, von der Bronzezeit bis zum Ende der Eisenzeit.

Römische Raststätte Sebatum (St. Lorenzen bei Bruneck)

1.–6. Jh. n. Chr.

Bei Straßenbauarbeiten im Jahr 1934 wurde in St. Lorenzen die römische Siedlung Sebatum entdeckt, die an der wichtigen Römerstraße durch das Pustertal lag. Zwischen 1938 und 1940 führte der Denkmalpfleger Giovanni Battista Brusin systematische Ausgrabungen durch und legte eine U-förmige Markthalle mit Laubengang, eine Rast- und Pferdewechselstation sowie ein Thermalgebäude frei. Sebatum diente als Raststätte und Versorgungsstation an der Abkürzungsstraße von Aquileia nach Wilten (Innsbruck).

Für das faschistische Regime stellte die Entdeckung einen willkommenen Glücksfall dar, da sie dessen Bestrebung unterstützte, durch römische Fundstellen die antiken Wurzeln italienischer Präsenz im Alpenraum zu betonen.

Die Funde – Keramik, Münzen und Alltagsgegenstände – werden heute im Museum Mansio Sebatum in St. Lorenzen aufbewahrt.

Depotfund von Lothen (St. Lorenzen)

6.–1. Jh. v. Chr.

Am Fuße des Burgkofels bei Lothen kamen in den 1940er-Jahren bei Bauarbeiten bedeutende Metallobjekte ans Licht. Viele Funde gelangten in den Kunsthandel oder in Privatbesitz, doch einige konnten dokumentiert und gesichert werden. Der Fundkomplex umfasst zahlreiche Schmuckelemente aus Bronze, wenige Funde auch aus Eisen, wie man sie in einer Nekropole als Grabbeigaben vermuten würde. Darunter befindet sich auch das herausragende Gürtelblech von Lothen, das sich heute im Museum Mansio Sebatum in St. Lorenzen befindet. Stilistisch sind die Funde der Fritzens-Sanzeno-Kultur zuzuordnen. Ob es sich tatsächlich um Grabbeigaben oder um einen Depotfund oder eine rituelle Niederlegung von Wertgegenständen handelt, ist bis heute ungeklärt.

Putzer Gschleier (Eppan)

5.–1. Jh. v. Chr.

1949 führte Pfarrer Walther von Mörl am Putzer Gschleier bei St. Pauls/Eppan eine Notgrabung durch, um die Überreste eines eisenzeitlichen Hauses vor der Zerstörung durch Kiesgruben-Arbeiten zu bewahren. Die Funde – Keramik, Metallobjekte und Haushaltsgeräte – stammen aus rätischer Zeit. Dank der Initiative der Gebietsinspektorin Giulia Fogolari von der Soprintendenza di Padova gelangten die Objekte in das Stadtmuseum Bozen. Die Grabung gilt als Beispiel für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen italienischen Denkmalpflegern und lokalen Forschern.

Niederrasen (am Taleingang nach Antholz)

8.–6. Jh. v. Chr.

1962 wurden bei Bauarbeiten für eine Hochspannungsleitung in Niederrasen mehrere Urnen sowie Bronzegegenstände entdeckt. Die Inspektoren Hubert Stemberger und Georg Innerebner informierten umgehend die „Soprintendenza per le antichità“, woraufhin unter Leitung von Giulia Fogolari eine offizielle Ausgrabung erfolgte – die erste, die von einheimischen Archäologen in Südtirol durchgeführt wurde. Die Funde deuten auf ein Brandgräberfeld der frühen und mittleren Eisenzeit hin.

Persönlichkeiten

Charakterisiert wurde die spannungsreiche Periode durch den erbitterten Streit einzelner Persönlichkeiten. Die Ausstellung würdigt deren Leistung, zeigt aber auch ihre jeweilige Rolle im Spannungsfeld von Wissenschaft und Ideologie:

Auf Südtiroler Seite wird archäologische Dokumentation vorangetrieben durch archäologisch interessierte Laien mit ausgeprägter Territoriums- und Archivkenntnis wie die von Karl Maria Mayr (Historiker und Direktor des Bozner Stadtmuseums), Georg Innerebner (Ingenieur und Wallburgenentdecker) und dem hinzugezogenen Archäologen Kurt Willvonseder aus Wien.

Auf italienischer Seite standen ihnen die akademisch geschulten Archäologen Ettore Ghislanzoni (erster Soprintendente in Padua), Giovanni Battista Brusin (dritter Soprintendente) und der Kunsthistoriker Nicolò Rasmo (Direktor des neu gegründeten Museo dell’Alto Adige) mit geringer Ortskenntnis gegenüber.

Erst die politisch gemäßigte Leiterin der Soprintendenza Giulia Fogolari versteht es in den 1950er-Jahren, die neue archäologisch-akademisch ausgebildete Generation in Südtirol einzubinden und vollzieht die Übergabe der Zuständigkeiten an Südtirol.

Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene

- Für Kinder und Familien:

Kreative Workshops für Kinder, eine Familienführung zu einer alten römischen Siedlung und eine spannende Ferienwoche machen Geschichte erlebbar. - Für Erwachsene:

Führungen mit Expertinnen und Experten aus Archäologie und Geschichte beleuchten Hintergründe und neue Forschungsergebnisse. Im Gespräch mit einem archäologischen Zeichner erhalten Besucher und Besucherinnen einen Einblick hinter die Kulissen und können ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen, während szenische Führungen einen kurzweiligen und unterhaltsamen Zugang zu den Inhalten der Ausstellung bieten. - Für Schulklassen:

Ab Februar 2026 finden Berufs- und Oberschüler*innen in Führungen durch die Ausstellung heraus, wem eigentlich die Vergangenheit gehört. Lehrpersonen können sich in eigenen Lehrerfortbildungen ein vertiefendes Bild zu den Inhalten der Ausstellung machen.

Impressum

Kuratoren: Andreas Putzer, Günther Kaufmann

Parcours für Kinder: Vera Bedin, Monika Lintner

Gesamtleitung: Elisabeth Vallazza

Ausstellungsgestaltung: Abler GmbH

Fotos: Südtiroler Archäologiemuseum / Manuela Tessaro

PRESSEKONTAKT

Katharina Hersel

Südtiroler Archäologiemuseum

Museumstr. 43, I-39100 Bozen

T +39 0471 320114, M +39 335 6866619

press@iceman.it

www.iceman.it

#OetziTheIceman